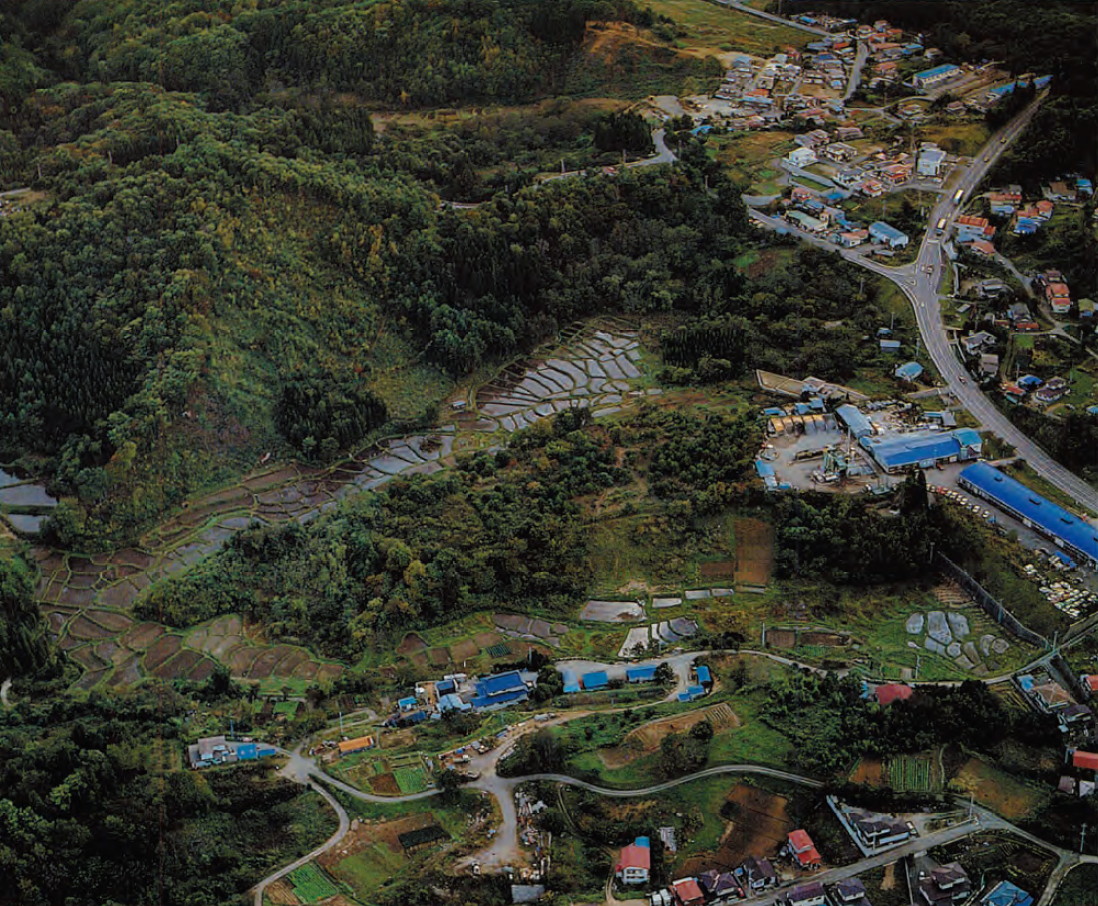

今の崎山貝塚の様子

崎山貝塚の全体を図であらわすとこのようになる。山すその小高い台地にむらがあったんだ。村の北と南には沢が流れてたんぼになっていた。今では西側は工場や国道ができ、村のあとはこわされてしまった。 崎山貝塚の全体を図であらわすとこのようになる。山すその小高い台地にむらがあったんだ。村の北と南には沢が流れてたんぼになっていた。今では西側は工場や国道ができ、村のあとはこわされてしまった。 |

|

|

|

|

|

下のパノラマ写真は、南西側から見た遺跡の全体だ。丸太で二重に囲んであるところが輪の形の溝(みぞ)があったところだ。内側の輪の所がちょっと高くなった中央広場だった。  |

|

| |

立石の謎ページに行く |

| |

|

|

|

|

東側からムラを見たところ。こんもりとした林になったところがムラだよ。2002年の1月の写真だ。左側の草地がムラの南側の低湿地。ぼくが暮らしていた頃はムラのまわりはもっと谷が深かったんだ。土で埋まってその後田んぼになっていたんだね。 |

|

低湿地の様子だよ。最近までここは田んぼになっていた。小川があるんだけど、ちょっと見えないね。 ぼくたちはこの小川でドングリやトチのあく抜きなどしたんだ。今の学者さんたちが良く調査してくれると、きっとあのころの物が出てくるはずだよ。 |

|

ムラの南側の低湿地から流れてきた小川だよ。この小川に沿ってどんどん下っていくと約1,500mほどで海に出るんだ。 |

|

ここがその海岸だ。「宿(やど)漁港」だよ。今でも美しい海だね。ぼくたちもここでたくさんの貝などの食料をとったし、ここから舟で漁にも出たんだ。なつかしいなあ。 |